Commerce mondial en mutation: Vers une reconfiguration des échanges

Economie

Le

commerce mondial vacille sous le poids des tensions politiques et des nouveaux

droits de douane. Face aux turbulences, l’Afrique affine sa riposte. Des pays

comme le Bénin, le Maroc ou le Kenya revoient leurs priorités : montée en

gamme, intégration régionale, transformation locale…

Par Babylas ATINKPAHOUN, le 22 mai 2025 à 07h51 Durée 3 min.

Le

système commercial international est secoué aujourd’hui plus que jamais. Entre

tensions géopolitiques, nouvelles barrières tarifaires, relocalisations

industrielles et incertitudes politiques, les chaînes d’approvisionnement

mondiales sont en train de se redessiner à grande vitesse. L’Afrique, souvent

perçue comme périphérique dans cette architecture, n’est plus passive. Elle reconfigure

ses échanges, affine ses priorités et réinvente ses alliances commerciales.

Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), la légère reprise du commerce mondial observée fin 2024 (+2,8 % pour les marchandises) cache de profondes fragilités. La baisse de 40 % de l’indice de fret conteneurisé de Shanghai au premier trimestre 2025 illustre le reflux global de la demande et l’onde de choc provoquée par les décisions unilatérales des grandes puissances. L’imposition récente de nouveaux droits de douane par les États-Unis n’a fait qu’accroître cette volatilité. Pour les économies africaines, ces bouleversements ont d’abord eu un effet perturbateur. La chute des prix de certaines matières premières, les restrictions commerciales et les ruptures logistiques ont freiné les exportations de nombreux pays du continent. Mais cette crise agit aussi comme un révélateur, en ce sens qu’elle souligne la nécessité urgente de sortir du modèle fondé sur les exportations brutes et les dépendances unilatérales. La Cnuced encourage fortement la promotion d’une nouvelle vision axée sur la transformation locale.

Au Bénin par exemple, la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (Gdiz) incarne cette nouvelle orientation. Elle vise à transformer localement les matières premières agricoles, tout en s’intégrant à des chaînes de valeur régionales. Il ne s’agit plus seulement d’exporter du coton ou de l’anacarde, mais de proposer des produits semi-finis ou finis à des marchés extérieurs, moins soumis aux fluctuations internationales. Même logique au Maroc, où les autorités investissent massivement dans l’assemblage automobile, l’aéronautique ou encore les énergies vertes. Ces secteurs permettent non seulement de conquérir de nouveaux débouchés, mais aussi de renforcer les maillons industriels sur le continent.

Entre biens et services

Si

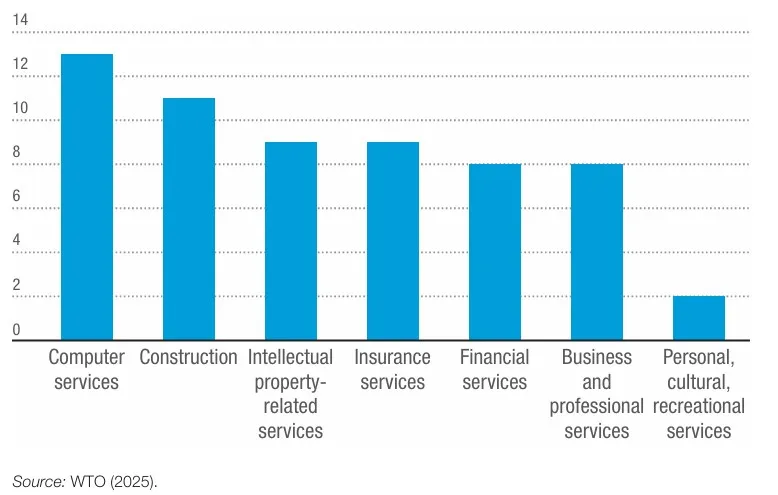

le commerce des biens tangibles subit de plein fouet les secousses actuelles,

celui des services affiche une résilience remarquable. Selon la Cnuced, l’escalade

des tensions commerciales menace les progrès en matière de développement, en

particulier pour les économies les plus vulnérables, avec de réels effets

négatifs sur les entreprises. Cependant, étant relativement à l’abri de la

menace des droits de douane, le commerce des services a maintenu une forte

dynamique au cours du premier trimestre 2025. Cela confirme une tendance de

fond observée au cours de la dernière décennie à l’exception de la période

Covid-19. Hormis le tourisme et les transports, deux segments représentant

chacun environ un cinquième du commerce total des services, les autres services

commerciaux se sont développés sur des bases solides au second semestre 2024.

Au troisième trimestre de la même année, les recettes d’exportation issues de ce

groupe hétérogène d’activités qui représente environ 60 % du commerce total des

services ont bondi de 8 %, avec une croissance à deux chiffres dans de

nombreuses économies en développement. Ce dynamisme pourrait offrir de

nouvelles perspectives à l’Afrique, notamment dans les domaines du numérique,

de la finance, des services aux entreprises et de l’éducation à distance.

Intégration régionale

L’une

des réponses les plus stratégiques au dysfonctionnement mondial observé

aujourd’hui reste le renforcement du commerce intra-africain. À cet égard, la

Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constitue un tournant. En

visant une réduction progressive des barrières douanières entre pays membres,

elle encourage les échanges Sud-Sud, porteurs de résilience. Des pays comme le

Kenya misent sur cette dynamique pour renforcer les circuits courts régionaux.

En développant un réseau de zones industrielles agroalimentaires, le pays veut

stabiliser les revenus des producteurs tout en offrant aux pays limitrophes des

produits transformés compétitifs. Pour que cette réorganisation soit efficace,

il faudrait que les infrastructures suivent. Routes, corridors logistiques,

ports secs et connexions douanières doivent devenir réalité. C’est pourquoi de

nombreux pays membres de la Cedeao, dont le Bénin, multiplient les initiatives

pour améliorer les connexions frontalières et harmoniser les normes

commerciales.

L’autre

inflexion notable est que l’Afrique doit diversifier ses partenariats. La

Chine, longtemps partenaire commercial dominant, partage désormais la scène

avec des acteurs comme l’Inde, la Turquie, l’Indonésie ou encore le Brésil, qui

développent une diplomatie économique plus souple et des investissements dans

la transformation locale. Le continent explore aussi de nouvelles alliances

thématiques, notamment autour du climat, du numérique ou de la sécurité

alimentaire. Ces nouvelles formes de coopération peuvent contribuer à renforcer

les capacités de production locales, sans passer uniquement par les canaux

commerciaux traditionnels.

La tempête qui secoue le commerce mondial n’est pas un simple épisode conjoncturel. Elle marque probablement une inflexion durable dans les rapports de forces économiques. Pour l’Afrique, c’est à la fois un défi et une opportunité pour bâtir une architecture commerciale plus résiliente, moins dépendante, plus intégrée régionalement, et capable de monter en gamme dans les chaînes de valeur. Si les financements internes constituent un levier parmi d’autres, la véritable clé pourrait résider dans la capacité des États africains à penser en réseau, à mutualiser les infrastructures, à faire circuler les biens, les idées et les talents à l’échelle continentale.

Articles Similaires

-

Investissements directs étrangers en 2025: Recul de 2 % des flux vers les économies en développement

29 janv. 2026 07:17:29

-

Economie mondiale: Entre résilience et perspectives mitigées

29 janv. 2026 07:13:58

-

Dette publique: Entre recours au marché régional et maîtrise des risques

28 janv. 2026 08:54:04

-

Mission économique et commerciale: Le Brésil à la conquête du marché béninois

28 janv. 2026 01:42:20

-

Prix des denrées sur le marchés urbains: Des tendance divergentes selon les localités

27 janv. 2026 07:10:28

-

Conditions de vie des ménages au Bénin: Accès à l’électricité en nette progression, la scolarisation en hausse

27 janv. 2026 07:07:28

- Voir plus